Familiares del desaparecido Horacio Machi reclaman a la Justicia que ponga fecha para el debate oral

Resumen

El reclamo ocupa el centro de la escena y ordena el resto: se exige que el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario fije de inmediato la fecha de inicio del juicio por el asesinato de Horacio Roberto Machi dentro de […]

El reclamo ocupa el centro de la escena y ordena el resto: se exige que el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario fije de inmediato la fecha de inicio del juicio por el asesinato de Horacio Roberto Machi dentro de la causa Guerrieri V, porque la demora consagra impunidad biológica y vulnera obligaciones internacionales de investigar, juzgar, sancionar y reparar. En voz de APDH Rosario —equipo colectivo integrado por Jesica Pellegrini, Julia Giordano y Federico Pagliero—, que representa a Nora Patrich como querellante, el planteo es concreto y frontal: “Exigimos juicio ya. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”. Y en palabras de Nora, que empuja con tenacidad de décadas, la consigna se vuelve método: “A mí lo que me parece importante de esto es que cualquiera tenga conciencia de que, si tiene algún familiar, es posible hacer un juicio aunque no tengas prácticamente información”. Ese es el punto de partida y también el horizonte.

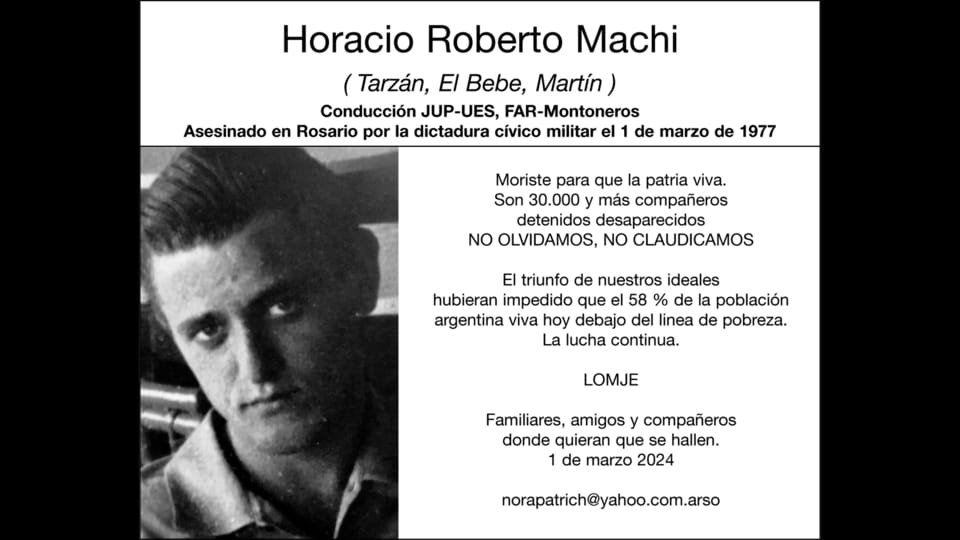

Mientras ese pedido marca el compás, la vida que lo funda se abre paso con detalles que la vuelven irrefutable. Horacio Machi nació en Buenos Aires, egresó del Colegio del Salvador en 1965, amó a The Beatles, al cine, a Mafalda y a River, y eligió la militancia como forma de transformar el mundo. En la UBA arrancó en CENAP (Arquitectura), pasó por las FAR y llegó a Montoneros, donde fue oficial y asumió responsabilidades en la conducción nacional de la JUP. Entre compañeros —especialmente en Rosario— lo conocían como “El Bebe”, “Tarzán” y “Martín”. En ese camino conoció a Nora; se casaron en 1972, tuvieron a Nicolás y Laura y compartieron un proyecto de justicia social que anudó amor con compromiso. Flores, libros, un ajedrez heredado de su abuela Margarita— convivía con la clandestinidad: “Dentro de la coyuntura vivida, era un momento para atesorar”, escribió Nora sobre aquel 31 de diciembre de 1976 con risas, mangueras y olor a tierra mojada, preludio del golpe del destino.

Luego, la cronología golpea como marcha forzada. El 1 de enero de 1977, con un mes de embarazo adelantado, Nora rompió bolsa; en la clínica, con pañales lavados a escondidas y sirenas que podían ser ambulancias o patrulleros, nació Laura a las 19:30. El 3 volvieron a casa; con la beba de tres días, un bolso mínimo y la canasta de mimbre apretada contra el pecho, debieron dejar Rosario sin despedirse de las maestras de la guardería. En el tren a Buenos Aires, Nicolás hablaba con su papá mientras la beba dormía sobre el pecho de Nora; aun así se sentían los seres más felices, porque se tenían. Pero la ciudad ardía: entre fines de 1976 y comienzos de 1977, Rosario fue campo de operaciones de fuerzas conjuntas. El 2 de enero, bajo el mando del comisario Agustín Feced, la casa del diputado Leonardo Bettanin fue allanada y terminaron fusilados Bettanin, Julio Maggio y Clotilde Rosa Tosi; hubo familiares secuestrados y torturados y hasta un parto bajo custodia armada. Quedarse era imposible. En Buenos Aires, el 18 de febrero, Horacio llegó con una jirafa de peluche enorme por el cumpleaños de Nicolás y salieron los cuatro al zoológico: la única foto familiar. “Nos dijimos nuestras palabras secretas de amor y buena suerte”, recuerda Nora; el llanto de Nicolás parecía adivinar el destino.

Más tarde, la caída llegó con la frialdad del parte y la indecencia del montaje. El 1 de marzo de 1977 Horacio no volvió; en Rosario, a su familia le mostraron una foto de su cuerpo sobre una silla, rodeado de libros y revistas, escena armada. Tenía un tiro en un ojo y la piel rosada. “Horacio pelearía hasta el final y, antes de caer vivo, se tomaría la pastilla para evitar la tortura y proteger a sus compañeros”, afirma Nora. Entregaron el cuerpo con la condición de no abrir el cajón y sin velorio; camino a Buenos Aires, una patrulla siguió la ambulancia para asegurar el silencio. El terror también se ejerció negando los rituales del duelo; por eso, durante años Nora soñó que él tocaba el timbre y, al abrir, la vida ya había seguido sin él.

A la vez, la maternidad se volvió trinchera y criterio. Con Laura recién nacida y Nicolás de dos años, Nora se escondió en un petit hotel de Uriburu 1275 hasta conseguir un departamento prestado y sombrío en el Centro. Sin fotos —tenerlas era peligroso— le enseñó a Nicolás a “cerrar los ojos y ver a papá” y, con una caja de animales, armaron familias incompletas para explicar lo inexplicable: “Como el pececito que se nos murió, lo seguimos queriendo aunque digamos adiós”. Decidió escribir un diario para que nada se perdiera. De esa constancia nace también la fuerza que hoy sostiene el expediente: la memoria organizada como prueba.

En paralelo, el rompecabezas judicial empezó con casi nada y se volvió evidencia. “Yo todo lo que me acordaba es que había salido una notita muy chiquitita en algún diario; me fui a la Biblioteca del Congreso y, revisando de a uno los diarios de la fecha, la encontré. Pero no tenía cómo probar nada”, dice Nora. Un compañero la acercó a la abogada Gabriela Durruti. “Le digo: mirá, no tengo prácticamente nada. Y ella me dice: ‘Tenés mucho más de lo que tienen muchos de los que han venido y se han podido hacer juicios’”. Desde allí, los nombres clandestinos se cruzaron con los civiles: Lluvia —Norma Coutada— apareció en la conversación y Nora pudo acercar datos a su hermana. “Fijate vos cómo se arma el rompecabezas o la telaraña”, sintetiza.

Además, la geografía de la prueba se buscó a pie hasta que la suerte militó del lado de la memoria. “No me acordaba ni siquiera mi dirección”, confiesa. Volvió a Rosario con su hija y Juan Manuel Sánchez integrante del Grupo Espartaco, caminó horas, estuvo por rendirse, cuando dos vecinas abrieron la puerta de la historia: “tiroteo larguísimo, árboles con la corteza arrancada, una granada por el ventilete del baño, la casa inundada y jóvenes de verde vaciando todo en un camión. “Ma’ qué moto”, dijo uno cuando recordaron la orden de bajar persianas para no ver el saqueo. La calle habló como hablan las calles: sin expediente pero con verdad.

De allí, la causa sumó una pieza inesperada que hoy vale oro probatorio: el “juicio trucho” con el que los militares intentaron justificar el asesinato de dos changarines baleados a la vuelta de la casa. Declararon conscriptos y uno dibujó un mapa con postas y nombres de los milicos. Aunque no mencionan a Horacio, relatan la logística del operativo —calles, cercos, despliegue— y dejan asentadas dos situaciones de “alto al fuego”: la primera frente a la casa —cuando se entrega la persona oculta, en los mismos minutos en que Horacio habría decidido tomarla— y otra posterior, a la vuelta, cuando paran a dos jóvenes ajenos. La verdad a veces entra por la puerta insólita.

Con el mismo pulso, los papeles oficiales empezaron a contradecirse hasta delatarse. “Cuando empiezo con lo del libro leo todo y me doy cuenta de que, aunque todo fue escrito en el mismo momento, había diferencias: una dirección con un número, en otro papel otro; en uno decía NN pero me dieron certificado de defunción con nombre. Estaban preparando el cadáver para desaparecerlo”, reconstruye Nora. Años antes, en Rosario, le habían entregado una fotocopia con las huellas del cadáver; más tarde, la pesquisa hiló con otras piezas: la quema en 1981 de 140.000 fichas dactiloscópicas en el RENAPER —exactamente las que podían contener las huellas de Horacio—, una causa de 1986 que terminó sobreseída habilitando el ocultamiento y, en 1996, la respuesta del Estado Mayor del Ejército negando antecedentes. “Pobres —dice Nora—, se les escapó que el II Cuerpo de Ejército entregó el cadáver a la familia, que había partida de defunción, legajo con huellas… y hasta el juicio que llevó adelante el propio Ejército. En el expediente, el parte firmado por Raúl Haroldo Guzmán Alfaro el 2 de marzo de 1977, la presencia del Destacamento de Inteligencia 121 y el planito del colimba con posiciones y nombres completan el cuadro.

Nada de lo ocurrido fue un exabrupto. Entre 1975 y 1976, decretos y directivas (261/75; 2770/71/72; Directiva 1/75 del Consejo de Defensa; 404/75 del Ejército) organizaron la “lucha antisubversiva” con acción conjunta y conducción militar en todo el país, con Rosario como prioridad. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, el régimen no cambió ese marco: lo torció en clandestinidad, secuestros, torturas, desapariciones y montajes, tal como describen la Causa 13/84, la CONADEP y la CIDH. En Rosario, ese plan tuvo un nodo operativo: el Destacamento de Inteligencia 121, una asociación ilícita de militares y civiles que manejó centros clandestinos como La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica de Armas. Allí se ubican responsabilidades ya reconocidas por fallos: el coronel Pascual Oscar Guerrieri —segundo jefe de Inteligencia durante los hechos— con dominio sobre operativos, evaluación de secuestrados, centros clandestinos y destino de las víctimas; y el entonces capitán de ingenieros Jorge Alberto Fariña —alias “Sebastián”— a cargo de la faz operativa: planificación, detenciones, interrogatorios, custodia y funcionamiento de los CCD. Tienen DNI, domicilios, legajos, alias y antecedentes; no son sombras, son personas. La línea de mando existe y el juicio debe nombrarla.

Entretanto, la obligación estatal que hoy sostiene el requerimiento de APDH Rosario no es retórica sino derecho vivo. Integran el plexo constitucional el deber de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos (arts. 1.1 y 8 CADH; arts. 2 y 14.1 PIDCP; arts. 1, 4, 6 y 9 CIDFP; arts. 4 y 5 CCT), y la jurisprudencia interamericana lo ordena sin dilación seria, imparcial y efectiva, orientada a verdad y castigo (Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1988). Ese mandato choca con años de “patear” la causa de Horacio fuera de tramos Guerrieri 3 y 4. Por eso se reclama fijar fecha de debate y terminar el manoseo: continuidad jurisprudencial, madurez probatoria y una sociedad que aprendió que la memoria es identidad en marcha.

Después, el hilo de la historia vuelve al barrio y a la calle, donde la memoria se pinta y conversa. Ex Presos Políticos de Rosario pidieron un mural; otro homenaje se sumó en la zona de la casa. Meses de volanteadas y charlas trajeron voces nuevas: un soldado de guardia que permitió entrar a la casa inundada; la explicación militar de la granada por el ventilete; el camión con muebles; el soldado con un sombrero blanco “mexicano” que resultó ser el sombrero favorito de Nora, comprado en Tijuana. Cuando un vecino dijo “en esa casa había zapatistas”, la ronda entendió que no era error: era la coartada perfecta para encubrir un saqueo. Lo que pintan los muros lo sostienen los papeles y lo acompañan las instituciones de memoria: el Museo de la Memoria de Rosario, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la medalla “Fernando Abal Medina” al héroe caído, la baldosa/placa colocada en el Colegio del Salvador el 23/08/2014 —impulsada por el compañero e historiador Roberto Baschetti— y cada 1° de marzo la foto de Horacio que vuelve a circular como acto público de memoria. Cada gesto suma al expediente.

Por otra parte, los tribunales escucharon y, a veces, hicieron justicia. En el juicio por la Contraofensiva Estratégica fueron condenados jerarcas de Inteligencia del Ejército por crímenes de lesa humanidad, y Nora volvió a poner cuerpo y voz con una carpeta llena de rostros: “Hablé por Alcira y Ángel, por Marta y el Pato, por los chicos de la Guardería y sus padres. Los miré a la cara; ellos bajaron la vista. Con eso alcanzó”, recuerda. Para ella, esos fallos nombran responsabilidades y desarman un aparato que pretendió borrar la historia. Ese mismo sentido la trae hoy a exigir la apertura de Guerrieri V por Horacio.

A continuación, el mensaje a las nuevas generaciones se enuncia con claridad de consigna y ternura de madre. “Si nos mataron, nos desaparecieron, nos bombardearon, nos fusilaron, es por lo que hicimos bien y no por lo que hicimos mal. El que no hace, no se equivoca”, dice Nora. Reivindica la militancia barrial, la huelga histórica que el poder quiso tapar con la guerra de Malvinas, las transmisiones clandestinas que rompían la censura y la Contraofensiva entendida como apoyo político y social, no como epopeya bélica: “Se intervenían radios y televisores con aparatos que inventamos; se daban comunicados porque todo estaba censurado, como lo que quieren hacer ahora”. Y define identidad sin eufemismos: “Eso de ‘ex montonero’ no existe; salvo que reniegues de los valores. Yo sigo militando los mismos valores. Soy pacifista: ninguno de mis hijos ni mis nietos jugó jamás ni con una pistola de plástico”. La continuidad de esos valores también se verifica en los hijos de Horacio y en la propia resistencia cotidiana de Nora: Nicolás trabajó con la Cruz Roja en Medio Oriente colocando prótesis a sobrevivientes de minas y bombardeos; Laura, nacida el 1 de enero y huérfana a los dos meses, trabaja con niñeces con necesidades específicas para integrarlas a escuelas comunes. Cuando la vida la probó con un tumor cerebral que la dejó parcialmente ciega, siguió enseñando fileteado en La Boca, a puro pulso, sin victimizarse. Seguir es también una forma de luchar.

Acto seguido, la trama institucional que hoy sustenta el pedido de juicio está cerrada y firmada: APDH Rosario, en representación de Nora Patrich, reclamó al TOF N°1 de Rosario fijar fecha para el inicio del debate en Guerrieri V por Horacio Machi; recordó las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino; advirtió que el incumplimiento expone al país a sanciones y, sobre todo, perpetúa la herida social; y documentó que la investigación está lista: partes oficiales (entre ellos el firmado por Raúl Haroldo Guzmán Alfaro el 2/03/1977), la intervención del Destacamento de Inteligencia 121, el mapa del conscripto con posiciones y nombres, la documentación cruzada (certificado de defunción, huellas, legajos), los testimonios vecinales, los murales, la participación del Museo de la Memoria de Rosario y de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, la medalla “Fernando Abal Medina”, la placa en el Colegio del Salvador y cada 1° de marzo con la foto de Horacio circulando como acto público de memoria.

Y en este punto, APDH Rosario suma una reflexión que atraviesa este expediente y todas las causas de lesa humanidad: la Argentina contrajo con la comunidad internacional la obligación de investigar, sancionar y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas por el genocidio. El Poder Judicial sabe que no puede cerrar ni detener estos juicios; sin embargo, sí puede ralentizarlos, y esa demora —clavito tras clavito— intenta clausurar, por desgaste, los procesos de memoria, verdad y justicia. El tiempo transcurrido se vuelve ausencia de justicia por la edad avanzada de sobrevivientes y responsables. Por tanto, llamamos a reaccionar: así como el pueblo argentino logró que se realizaran los juicios, hoy la lucha es que se aceleren y se cumplan efectivamente.

Por eso, el cierre —siempre provisorio— vuelve a abrirse en clave de comunidad y de derecho: no toda la sociedad quiere escuchar, pero nuestra verdad está ahí para quien quiera sentir, ver y pensar. Rebelarse ante la tiranía fue y es un derecho cívico y moral —de Antígona a Locke y Bolívar— porque la violencia la pusieron los verdugos. Cuando Videla murió sin hábeas corpus en su celda, alguien escribió: “Acá tienen el cuerpo”; con los nuestros fue al revés. Finalmente, todo vuelve al punto de partida, que es también punto de llegada: el expediente pide fecha, la familia pide fecha, la sociedad democrática pide fecha. Hay nombres, funciones y pruebas: Guerrieri en la cúpula de Inteligencia; Fariña en la ejecución; el Destacamento 121 como engranaje; mapas, huellas, contradicciones y testimonios que arman el cuadro. Lo que falta no es memoria, es tribunal en sala. Para que la justicia escrita en los tratados se haga carne en Rosario y la tierra argentina abrace —con reparación— al compañero que creía que la alegría también es una forma de combatir. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos. Juicio ya.