A tono con el gobierno, los diarios reflejaron la masacre con el registro oficial del hecho aislado

Resumen

El bombardeo de la Plaza de Mayo y alrededores, el 16 de junio de 1955, fue una atrocidad cometida por militares contra civiles desarmados. Sin embargo, los diarios de la época –el principal medio de comunicación junto con la radio– […]

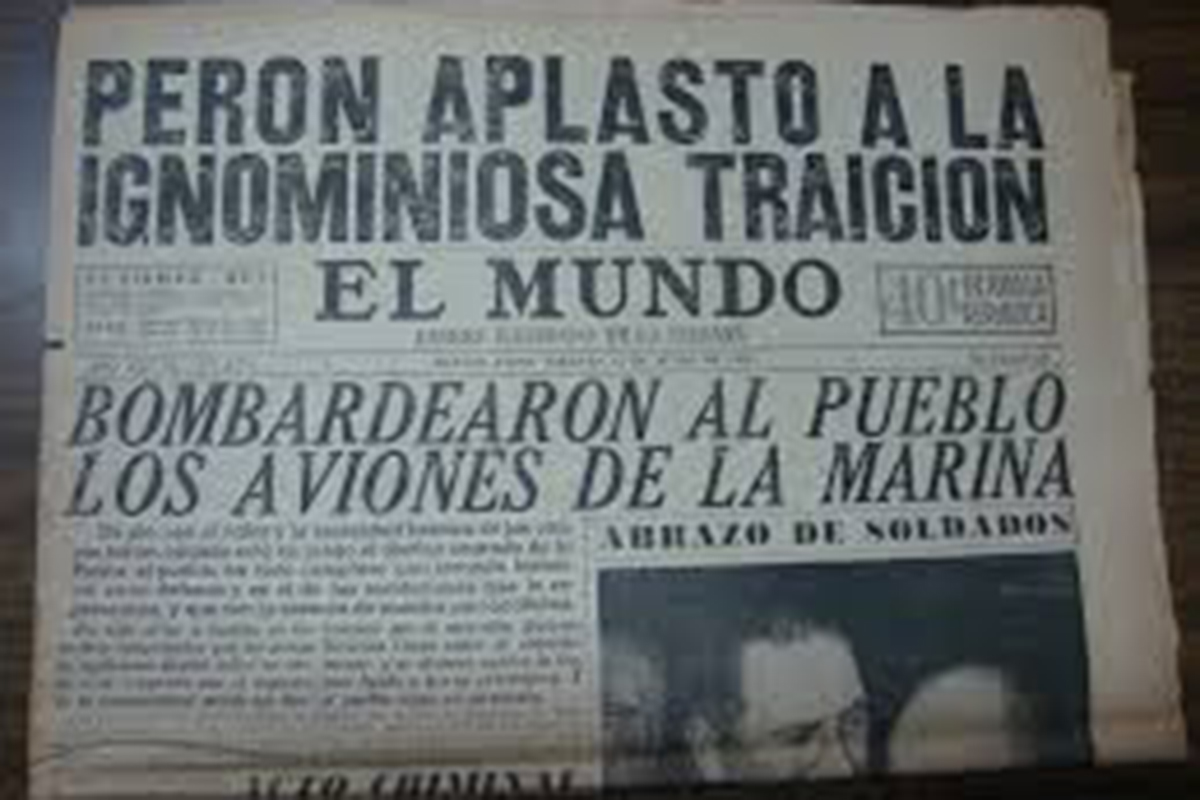

El bombardeo de la Plaza de Mayo y alrededores, el 16 de junio de 1955, fue una atrocidad cometida por militares contra civiles desarmados. Sin embargo, los diarios de la época –el principal medio de comunicación junto con la radio– lo presentaron con un criterio muy distinto, marcado por la impronta que quiso darle el gobierno de Juan Domingo Perón, en el sentido de que se trató de un episodio trágico pero aislado y del que rápidamente se saldría para recuperar la normalidad, palabra que se convirtió en el eje del discurso oficial replicado por los medios de comunicación.

A lo largo de las tapas de los diarios y los artículos que las acompañaron en el interior de las ediciones, sobresalió esa necesidad de destacar la vuelta al orden después del accionar de los aviadores, a los que se calificó de “traidores”. Los discursos oficiales y las líneas editoriales machacaron con que el país estaba en orden.

Esa necesidad del oficialismo de remarcar el regreso a la normalidad tuvo como consecuencia que con el paso de los días los medios masivos de comunicación dejaran de mencionar al bombardeo. La dictadura libertadora, implantada por el golpe de Estado de septiembre de 1955, apenas tres meses después de la masacre, profundizó el silencio, pero por otra causa: para que no se hablara de sus crímenes cometidos para derrocar a Perón y acceder al poder.

Las condiciones políticas de la época favorecían esa evaporación de una masacre que constituyó “uno de los más extraordinarios crímenes que conozca la violencia política contemporánea en la Argentina”, según caracterizaron los investigadores Juan Besse y Alejandro Kawabata, compiladores del libro Grafías del ’55. El clima de época que se quería imponer, marcado por la intermitente proscripción al peronismo y la persecución de la izquierda, no ayudaba a la propagación de estudios en la academia o de reclamos en los Tribunales vinculados al ataque a mansalva de los aviadores –acompañados de grupos de civiles armados que actuaron por tierra– sobre la población indefensa.

La barbarie de la dictadura cívico-militar de 1976 opacó cualquier comparación con la masacre de junio de 1955, además de impedir cualquier mención al bombardeo. Y así, el paso del tiempo y las decisiones políticas terminaron de tapar con su arena un evento que fue un hito en la historia de la violencia política del país.

Las razones de Perón

“Vuelve la normalidad”, tituló el domingo 18 de junio La Razón, diario oficialista con fuentes en la misma Casa Rosada. El diario caracterizó que se estuvo en presencia de “un movimiento subversivo” que fue “sofocado” en esa misma jornada por el Ejército, la rama militar que era ensalzada por su lealtad al gobierno.

¿Por qué Perón buscaba mostrar esa normalidad? El gobierno se batía a la defensiva ante la toma de la iniciativa política por parte de sus contendientes políticos, reforzados por la beligerancia abierta de la iglesia católica. En ese escenario, el gobierno consideró que mostrarse en “control de la situación” (diario Crítica del 17 de junio) era una forma de intentar el quiebre de esa amplia alianza que lo enfrentaba y que embolsaba desde la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires hasta la militancia radical y socialista, pasando por la gran patronal industrial y agropecuaria, los pequeños propietarios de la industria liviana y la Iglesia Católica y sus grupos de choque.

En su editorial del viernes 17, La Prensa (manejado por la CGT) decía: “La palabra presidencial tiene el tono que el país debe adoptar como imperativo de nacionalidad. Los excesos no conducen sino a situaciones trágicas como las que vivió la Capital Federal el día jueves. Nada ganará nuestro prestigio y mucho perderá el país en sí con una prolongación de tensiones espirituales que relajan vínculos esenciales para la paz y el progreso. La rebelión ha sido dominada y solo resta labor a los órganos encargados de ejercer justicia. El pueblo, en lo demás, tiene una sola misión: cumplir con las exhortaciones del jefe de Estado y contribuir con su serenidad al apaciguamiento de los ánimos”.

Víctimas y héroes

La necesidad oficial de acotar el bombardeo a una “asonada” aislada fue acompañada de la presentación de los militares leales como los héroes que combatieron a los sublevados mientras que la población civil era la víctima de las atrocidades de esos rebeldes.

El diario Crítica reflejó bien esta dicotomía en sus tapas. El mismo jueves 16, en una edición extra publicada cuando entraba la noche, tituló “El pueblo aplastó a los rebeldes”, dando gran protagonismo a los trabajadores armados conducidos por la CGT. En cambio, a la mañana siguiente, señaló: “Después del dolor y el heroísmo, el orden”, en una edición en la que el “dolor” estaba corporizado en las más de 300 víctimas civiles mientras que el “heroísmo” era patrimonio de los integrantes del Ejército.

Tal vez detrás de esa división de roles se encontraba, también, la necesidad de calmar las aguas dentro del Ejército, la rama militar que tres meses después acompañaría codo a codo a la Armada y la Aeronáutica en el golpe de Estado contra Perón. «